在7月26日午后,中国人民银行正式颁布了《非银行支付机构监督管理条例实施细则》,此细则自公布之日起即刻生效。该《实施细则》详尽地分为六章,共计七十七条条款,内容涵盖了总则、机构的设立、变更与终止流程、支付业务的具体操作规范、监管机制的构建、法律责任的界定,以及附则等六大方面。其核心目的,在于对《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)中的各项规定进行深度细化,从而为支付机构的稳健运行与健康发展奠定坚实的制度基石。

作为《条例》不可或缺的配套部门规章,《实施细则》不仅深化了原有规定的具体执行细节,更确保了《条例》在实际操作中的可行性、有效性与执行力,旨在引领并促进整个支付行业的规范化与健康发展。

具体而言,《实施细则》的精髓在于以下几个方面:首先,它清晰地界定了行政许可的标准与流程,依据《条例》所列行政许可事项清单,对支付机构的设立、变更、终止等关键环节的申请材料、许可条件及审批步骤进行了详尽说明,旨在提升监管透明度,优化行业营商环境。

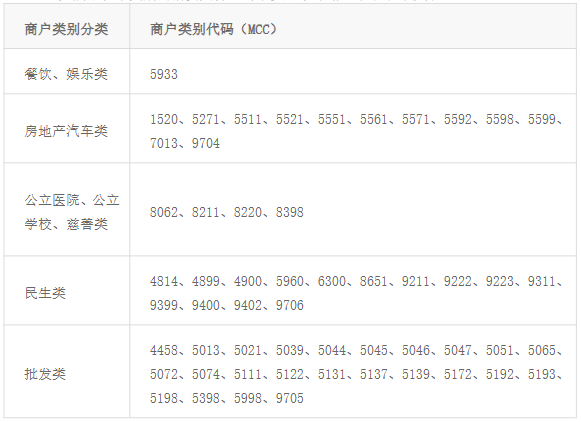

其次,该细则深入细化了支付业务的操作规范,明确了业务分类的具体方式及新旧业务许可的过渡衔接机制,确保了业务转型的平稳进行。同时,它还强调了用户权益的保障,规定了收费标准调整的透明度要求,充分尊重并保护了用户的知情权与选择权。

再者,《实施细则》对监管职责与法律责任进行了全面梳理与强化,明确了重大事项与风险事件的报告流程、执法检查的程序规范,以及支付机构股权的穿透式管理模式,旨在有效防范监管漏洞,确保市场秩序的公平与公正。

此外,细则还特别设置了过渡期安排,为已设立的支付机构提供了充足的调整时间,以确保其能在规定期限内达到设立条件、净资产与备付金日均余额比例等要求。过渡期的设定,既体现了监管的灵活性,也确保了政策的平稳落地。

展望未来,中国人民银行将坚定不移地推进《条例》与《实施细则》的贯彻落实工作,引导支付机构紧密围绕服务实体经济这一核心使命,坚守合规底线,勇于创新实践,共同推动非银行支付行业的繁荣与可持续发展。

至于《实施细则》中对支付机构设置不同过渡期时长的考量,这主要是基于各支付机构在业务规模、运营模式、技术实力等方面的差异性。通过设定差异化的过渡期,可以更加精准地满足各类支付机构的调整需求,确保政策实施的公平性与有效性,同时也为支付机构提供了更为充足的缓冲时间,以更好地适应新的监管要求。遵循《非金融机构支付服务管理办法》(由中国人民银行以〔2010〕第2号令颁布),支付机构的运营授权——即支付业务许可证,其有效期界定为五年。鉴于各支付机构成立时间各异,其许可证的终止日期亦不相同。为了维护行政许可持有者的合法权益,《实施细则》精心设定了一个过渡时段,该时段始于《实施细则》正式实施之日,终于各机构支付业务许可证的既定到期日。

对于在《条例》生效前已成立的支付机构,若其有意继续从事经核准的部分或整体支付服务,则需向中国人民银行提交申请,以换取一张长期有效的支付业务许可证。此外,鉴于部分支付机构需额外时间调整其财务状况以满足净资产相关标准,特别是与备付金日均余额的比例要求,《实施细则》特别为这些机构提供了与过渡期等长的缓冲期,以确保平稳过渡。

特别值得注意的是,鉴于有17家支付机构的许可证将于2024年7月9日及2025年3月25日相继到期,且这些日期距《实施细则》实施之日较近,为给予这两批机构充分的筹备时间,《实施细则》慷慨地将它们的过渡期延长至十二个月。

至于《实施细则》发布后中国人民银行的后续行动规划,该行将坚定不移地遵循《条例》及《实施细则》的各项条款,深化对非银行支付行业的全面监管,强化法治与规范化建设,始终以服务实体经济为核心,同时加强对用户权益的保障力度。具体措施包括:一是积极展开政策宣传与解读工作,及时回应社会关切,消除疑惑;二是加速完善相关法规制度,广泛听取各方意见,确保新旧制度间的顺畅衔接;三是强化执行力度,依据既定程序推进支付业务许可证的换发工作,同时敦促支付机构恪守合规原则,共同推动非银行支付行业的稳健与可持续发展。

信刷之家

信刷之家