下载App,用户只需支付小额手续费,即可将信用卡额度提现至个人储蓄卡,甚至能推迟信用卡还款日期。这样的服务,是否让您心动?近期,上海市金山区检察院审理了一起案件,该案涉及利用手机App进行信用卡代还、套现的非法经营活动。据调查,该平台用户套现总额超过1亿元,代还总额更是高达11亿余元,波及银行卡数量超过18万张。

智能便捷的还款“神器”

2022年12月,孟女士因信用卡欠款一万多元且即将到期而苦恼不已。她在网上寻找解决方案时,偶然发现了一条广告,声称可以延期还款,手续费仅为0.8%。出于尝试的心态,孟女士按照广告指引,下载并注册了这款App,同时绑定了信用卡和储蓄卡。几个月后,她成功利用该App还清了信用卡账单。然而,好景不长,孟女士很快接到了警方的电话。

非法经营的真相

原来,孟女士所使用的这款App并未获得国家相关部门的许可。它在没有真实交易的情况下,为用户提供信用卡“还款”和“套现”服务,并从中非法获利,已涉嫌犯罪。警方经过侦查,发现这款App由山西省某科技公司运营,公司负责人为廖某。至此,一个隐蔽的犯罪团伙逐渐浮出水面。

精心伪装的科技公司

廖某于2021年注册了这家科技公司,但由于经营不善,他开始寻找新的业务机会。2022年,廖某发现了信用卡套现代还的商机,并着手组建团队。他安排孙某负责优化App运营,彭某担任客服,负责与上游支付通道公司对接并解决用户问题,而陈某则作为财务人员,负责统计交易数据和结算分润。在廖某的精心策划下,这款专门用于信用卡套现和延期还款的App正式上线并投入运营。

套现与代还的操作机制

那么,这款App是如何实现信用卡套现和代还业务的呢?其具体操作机制虽未在文中详述,但我们可以推测,它可能通过模拟真实交易或利用支付通道的漏洞,将用户的信用卡额度转化为现金并转入其储蓄卡中。同时,它也可能为用户提供一种“延期还款”的假象,让用户误以为已经还清了信用卡账单,而实际上只是将债务转移到了另一个平台或账户上。这种操作方式不仅违反了国家金融法规,也严重损害了银行和消费者的利益。廖某供述,他通过非法手段从第三方支付公司获取网络支付接口,并将其嵌入自己的App中。用户在该App内提交套现申请后,系统会自动匹配商户,并以虚拟交易的形式进行信用卡刷卡消费。消费金额在扣除手续费后,将自动返还至用户绑定的储蓄卡。

此外,该App还提供延期还款功能。用户发出指令后,系统会生成还款计划,包括消费日期、金额及还款日期。利用信用卡的剩余额度,通过虚拟交易套现,再将资金充值回信用卡,如此循环,直至还清当月账单,实现延期还款。

为避免被检测到频繁与同一商户交易,廖某购买了数百家商户信息用于匹配虚拟交易,但实际上并无实物买卖。随着业务增长,廖某发现App无法上架市场,便要求员工开发多款类似App,并以不同价格卖给下游代理商。廖某的公司为这些App提供技术支持,并按比例收取分润。

为扩大用户规模,廖某还设计了分级分销制度,鼓励用户分享App,分享者可获得一定比例收益。然而,这一行为严重扰乱了市场经济秩序,并可能泄露用户个人信息。

2023年5月,警方在办案中发现该线索,经侦查后将廖某及其团队抓获。2024年3月,该案被移送至金山区检察院审查起诉。检方指出,廖某等人未经批准非法从事资金支付结算业务,具有专业化、产业化特征,对市场经济秩序造成严重影响。办案检察官指出,这一案件可能引发电信网络诈骗等衍生犯罪。经检察机关详尽审查,确认犯罪嫌疑人廖某、孙某、彭某、陈某严重违反国家法规,擅自从事资金支付结算业务,情节极为恶劣。他们的行为已明确触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(三)项之规定,犯罪事实清晰,证据确凿充分。因此,决定以非法经营罪追究四人的刑事责任。

在2024年7月,金山区检察院正式提起公诉,法院随后作出判决,廖某、孙某、彭某、陈某四人因非法经营罪分别被判处三年六个月至一年不等的有期徒刑,并各自被处以罚金。

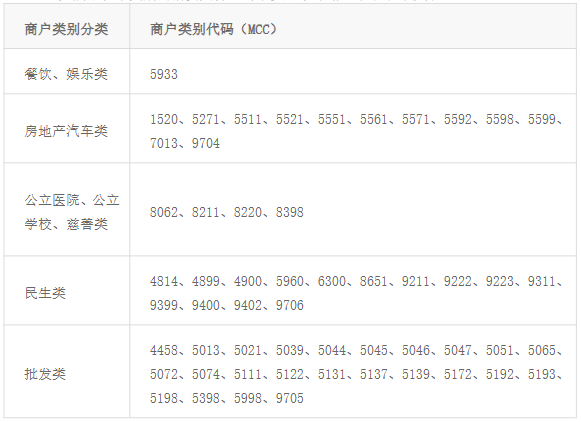

检察官特别提醒公众,依据中国人民银行《支付结算办法》的明确规定,支付结算涉及单位、个人在社会经济活动中采用票据、信用卡,以及汇兑、托收承付、委托收款等多种方式进行货币支付与资金清算。非经中国人民银行批准,任何非银行金融机构或单位均不得作为中介经营此类业务。

信用卡“套现”与“代还”行为具有极大的社会危害,它们不仅扰乱了金融管理秩序,还直接侵害了银行消费信贷资金及持卡人的财产安全,更可能对国家金融稳定与社会秩序构成潜在威胁。因此,广大用户务必合法合规使用信用卡,培养健康的消费习惯,警惕网络上各类非法App的虚假宣传。无论是借贷还是还款,都应坚持通过正规渠道操作,切实保护好自己的个人信息与财产安全。

信刷之家

信刷之家